Hitzestress in sich verändernden Gesellschaften und einem sich verändernden Klima

Hitzeexposition beschreibt die Schnittmenge zwischen hohen Temperaturen und der betroffenen Bevölkerung und erfasst somit, welchen Temperaturen Menschen in einem bestimmten geografischen Gebiet tatsächlich ausgesetzt sind. Unsere Analyse (Schäfer et al., submitted) trennt nun diese beiden Einflussfaktoren systematisch, um deren jeweilige Auswirkungen auf nationaler Ebene präzise bewerten zu können.

Ein zentrales Ergebnis zeigt, dass demografische Entwicklungen die nationale Hitzeexposition maßgeblich beeinflussen können. So hat beispielsweise die Migration innerhalb der Vereinigten Staaten – insbesondere in wärmere südliche und westliche Landesteile – die Gesamtbelastung durch Hitze deutlich verstärkt und damit die Effekte des Klimawandels zusätzlich verschärft. Dies macht deutlich: Bevölkerungsverschiebungen sind ein wesentlicher Treiber für hitzebedingte Risiken.

Unsere Analyse zeigt zudem, dass globale Klimamodelle im Vergleich zu historischen Beobachtungsdaten regionale Verzerrungen aufweisen. Auffällig ist, dass in vielen Regionen die jüngsten Erwärmungstrends systematisch unterschätzt werden. Dies deutet darauf hin, dass künftige Hitzerisiken in einigen Gebieten größer ausfallen könnten als bisher angenommen.

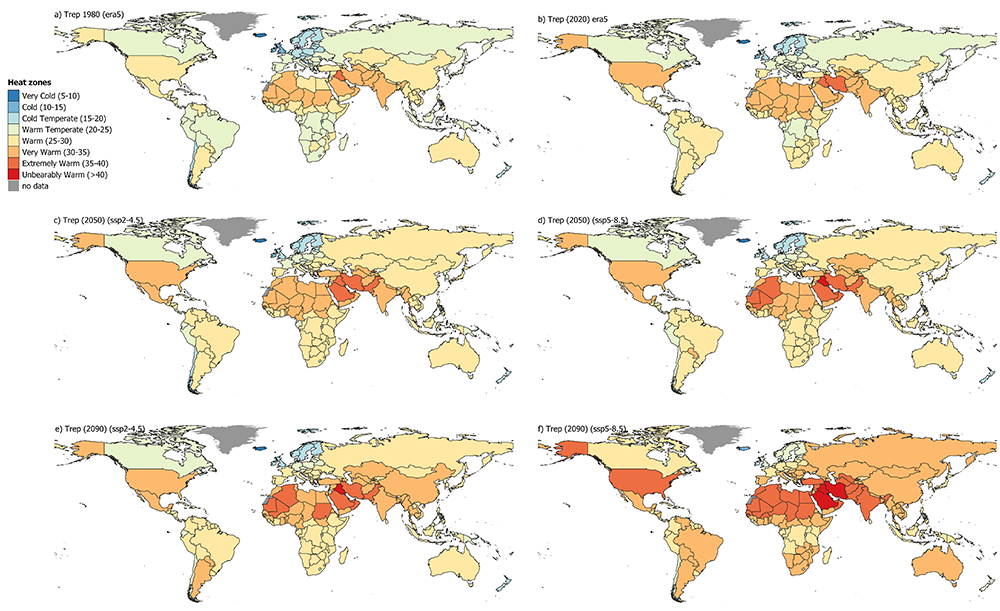

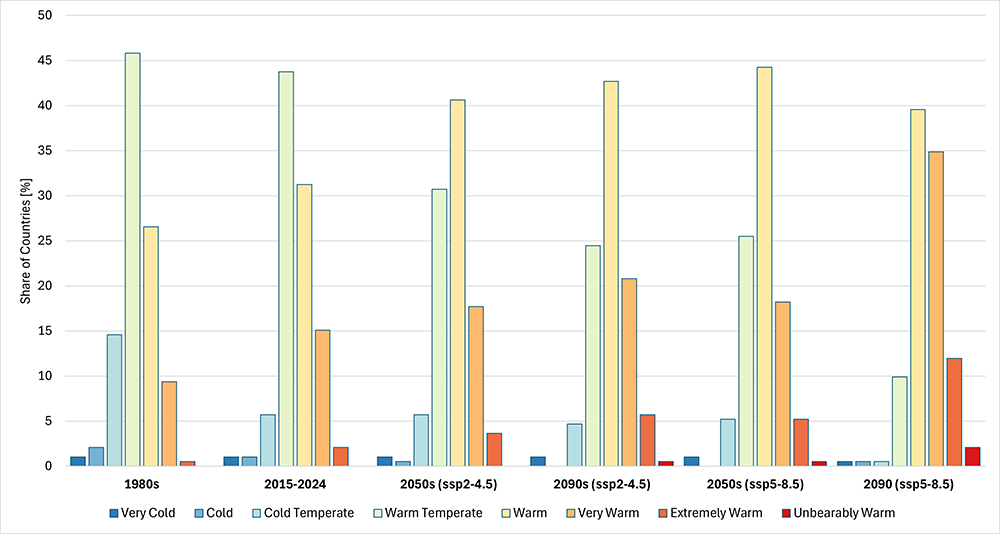

Zur vereinfachten Darstellung dieser Risiken wurde ein qualitatives Klassifizierungssystem für sogenannte „Hitzezonen“ eingeführt. Klimaprojektionen prognostizieren eine deutliche globale Verschiebung, bei der zahlreiche gemäßigte Länder in die Kategorien „warm“ oder „sehr warm“ übergehen. In einem Szenario mit hohen Emissionen könnten in Regionen wie dem Nahen Osten bereits bis zur Mitte des Jahrhunderts Gebiete mit „unerträglicher Hitze“ entstehen – ein bisher nicht gekanntes Ausmaß extremer Hitze.

Unsere Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, hochauflösende Klimadaten systematisch mit demografischen Entwicklungen zu verknüpfen. Nur so lassen sich präzisere Risikobewertungen vornehmen und wirksame Anpassungsstrategien entwickeln.

Referenz:

Schaefer, A.M., P. Ludwig , S. Mohr, S. Krikau, B. Mühr , S. Benz, M. Kunz (2025): The evolution of heat stress in changing societies and a changing climate from 1960 to 2100, Frontiers in Climate - Climate Monitoring (Re-submission).

Zugehöriges Institut am KIT: Geophysikalischen Institut (GPI), Institut für Meteorologie und Klimaforschung Troposphärenforschung (IMKTRO)

Autoren: Andreas Schäfer, Patrick Ludwig (Juni 2025)